|

|

| Click to return. |

|

| Clique pour un retour. |

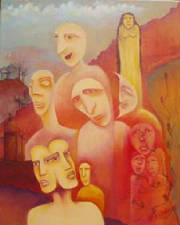

Dilemmes interne et externe imposé

Imposed internal and external dilemmas

Les sourds parmi les sourds

Ces deux solitudes, ces deux cultures, sourde et entendante, doivent enfin arriver à dialoguer

Marguerite Blais

Le monde de la surdité est parcouru par un courant d émotivité à haut voltage divisé qu il est en deux clans principaux

: celui des sourds, celui des entendants. Les SOURDS avec des majuscules, pour ceux et celles qui se réclament de leur langue

et de leur culture, et les entendants qui veulent à tout prix réparer l oreille brisée et faire des sourds des entendants.

Mais, entre ces deux cultures, se retrouvent volontairement sur un continuum : des devenus sourds gestuels et des sourds

oralistes. Des entendants qui adhèrent à la culture sourde et des sourds qui réfutent cette culture et qui endossent celle

de la majorité. Aussitôt que l on parle ou écrit sur le sujet, il y a débats, controverses et coeurs en déroute. L unanimité

n est pas au rendez-vous et les discussions pour le moins enflammées aboutissent souvent dans une impasse, comme si deux mondes

fonctionnaient en parallèle.

Le phénomène n est pourtant pas nouveau. Le père du téléphone, Alexander Graham Bell, dont la mère était malentendante

et qui avait épousé une devenue sourde, était farouchement opposé aux mariages entre sourds. Il craignait la formation d une

race d handicapés et préconisait leur stérilisation. C était avant les découvertes de Mendel sur la génétique. Nous savons

aujourd hui que 90% des enfants sourds sont issus de parents entendants. Il n est donc pas étonnant que ces derniers, apprenant

que leur enfant est sourd, le perçoivent comme étant hors norme, handicapé. Force est d admettre que nous vivons dans une

société majoritairement entendante et que ces enfants sourds possèdent un handicap de la communication. Les parents, déboussolés,

se tournent vers la médicalisation et la réparation dans l espoir que les aides techniques et les nouvelles technologies réussiront

à faire le pont entre le son et la surdité. Comment peuvent-ils même penser qu un jour leur enfant pourrait adhérer à une

autre culture ? Évidemment, cela est un élément inconnu, déroutant et intrusif dans leur vie.

Les sourds, surtout les sourds profonds prélinguaux, ne se perçoivent pas comme des handicapés, mais s identifient à un

groupe homogène caractérisé par une culture, une identification qui ressemble d ailleurs à celle des individus à un groupe

ethnique et qui s articule autour d une langue, de valeurs et croyances propres. Surprenant pour les néophytes de constater

qu il y a autant de langues gestuelles que de communautés sourdes ! Même si, pendant près d un siècle, à la suite du congrès

de Milan tenu en 1880 qui rassemblait des éducateurs d enfants sourds, on a banni les signes des écoles et endigué les langues

gestuelles en forçant exclusivement l apprentissage de l oralisme pur et dur, les sourds, entre eux, n ont cessé de communiquer.

Dans leur langue naturelle, ils ont développé des clubs et associations sportives, publié leurs journaux silencieux, multiplié

les congrès internationaux et organisé des festivals culturels autour du théâtre, de la poésie et de l humour. Les sourds

possèdent une histoire et une culture pleines de richesses. D ailleurs, les linguistes découvrent, depuis les années 1960,

que les langues gestuelles sont des langues à part entière aussi complexes que les langues orales.

Le plus étonnant, c est que nos concitoyens sourds québécois ont développé une langue à partir de la Langue des signes

de France et de l American Sign Language. Ils sont fait même minoritaires puisque leurs homologues anglophones du Canada utilisent

l American Sign Language.

Minoritaires, les sourds parmi les sourds ou les devenus sourds ou les malentendants le sont. On peut évaluer la population

du Québec atteinte de surdité profonde ou sévère à 43 279 personnes et il y aurait environ 10 000 signeurs au Québec. Les

sourds réclament de la part du gouvernement du Québec la reconnaissance de la Langue des signes québécoise (LSQ) comme langue

d enseignement officielle pour les enfants sourds profonds. Mais les résistances sont fortes.La plupart des parents préfèrent

renforcer les restes auditifs, mettre l accent sur l apprentissage de la parole afin de favoriser l intégration de cette

jeune personne à la société entendante. Même en sachant que la Langue des Signes québécoise est une langue complète, aussi

articulée qu une langue orale, cette langue gestuelle fait peur et trouble la quiétude.nécessaire de développer le potentiel

linguistique de l enfant sourd par sa langue maternelle visuo-gestuelle. Mais tous les spécialistes ne s accordent pas

au même diapason. Il n y a aucun consensus. Au Québec, dans certaines écoles, on enseigne aux enfants sourds soit uniquement

l oralisme, soit l oralisme et le français signé, lequel est un code inventé par les entendants, qui est en fait un calque

de notre grammaire française et qui sert d outil pédagogique pour enseigner le français oral, la lecture et l écriture. Mais

ce français signé n est pas une langue naturelle et l enfant sourd n est peut-être pas en mesure avec cet outil pédagogique,

du moins selon certains, d atteindre la base de son développement cognitif et émotif.

Face à ces divergences d opinions et d approches, on comprend que l éducation des sourds se présente comme un problème

majeur qui est même devenu politique. Difficile pour le gouvernement du Québec de reconnaître une langue qui identifie un

groupe minoritaire. Mais, bizarrement, ce groupe est francophone. Puisqu en matière d éducation, depuis la désinstitutionnalisation,

les échecs scolaires sont flagrants (à la polyvalente Lucien-Pagé, de la CECM, qui accueille une centaine d étudiants sourds,

75% d entre eux sont en cheminement particulier), pourquoi le ministère de l Éducation ne mène-t-il pas une expérience avec

à la base la LSQ comme langue première d apprentissage de la maternelle à la fin du secondaire pour les enfants sourds dont

les parents en auraient fait le choix ? Si la LSQ est la langue naturelle des sourds québécois, peut-être sera-t-il plus facile

pour ces enfants sourds d apprendre une deuxième langue, en l occurence le français, ne serait-ce que pour la lecture et l

écriture. On pourrait même songer à l apprentissage de la parole si l enfant sourd possède le potentiel nécessaire pour la

développer. Pour y arriver, les professeurs doivent être formés à un niveau avancé en LSQ à l Université du Québec, afin de

connaître suffisamment la problématique de la surdité et celui de la culture sourde. Les enfants sourds doivent être en contact

avec des modèles sourds et apprendre dès le jeune âge à naviguer entre les deux cultures. Ces deux solitudes, ces deux cultures,

sourde et entendante, doivent enfin arriver à dialoguer.

http://www.surdite.org/articl2.htm

|

|

|